27.01.2023

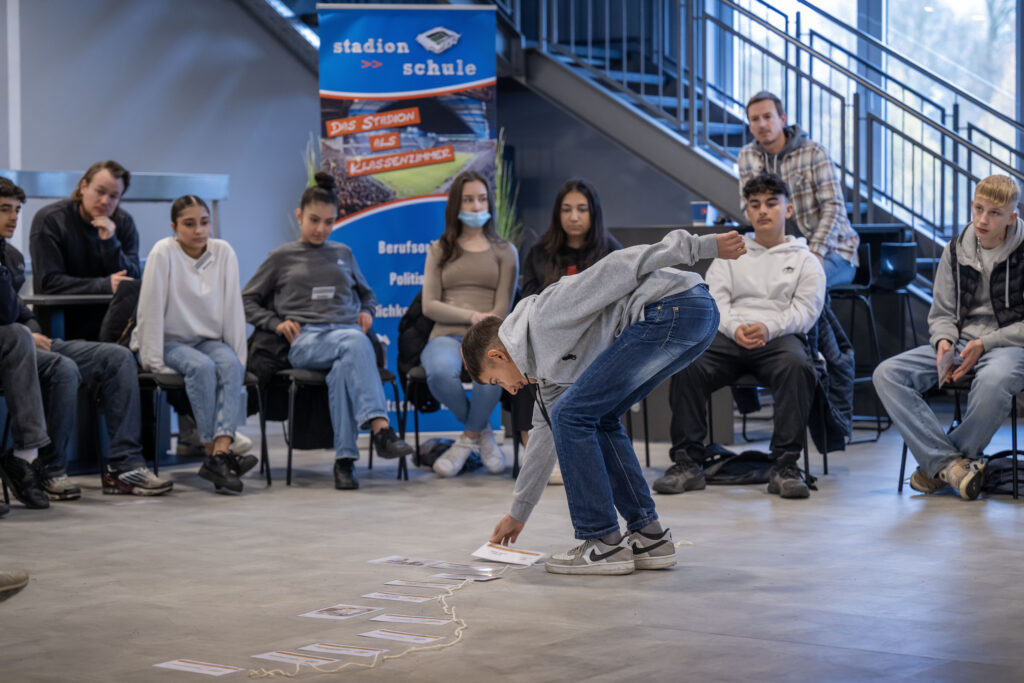

Stadionschule Bielefeld: Am Bielefelder Standort des Programms „Lernort Stadion“ setzen sich Jugendgruppen im Workshop „Vor dem Ball sind alle gleich!“ mit den Themen Erinnerung und Antisemitismus auseinander.

Stadionschule Bielefeld: Am Bielefelder Standort des Programms „Lernort Stadion“ setzen sich Jugendgruppen im Workshop „Vor dem Ball sind alle gleich!“ mit den Themen Erinnerung und Antisemitismus auseinander.

27.01.2023

Jedes Jahr gedenkt der deutsche Profifußball rund um den 27. Januar mit dem „Erinnerungstag im deutschen Fußball“ der Opfer des Nationalsozialismus. Auch in unserem Programm „Lernort Stadion“ setzen sich Jugendliche mit dem Thema Erinnerungskultur auseinander.

Am 27. Januar 2023 jährt sich zum 78. Mal der Tag, an dem die Überlebenden im Konzentrationslager Auschwitz befreit wurden. Die Initiative „!Nie wieder” hat den „Erinnerungstag im deutschen Fußball“ geschaffen, um der Opfer des Nationalsozialismus zu gedenken und sich gegen Antisemitismus und jegliche Form der Diskriminierung stark zu machen. In diesem Jahr liegt der Fokus der Initiative auf Frauen, die aufgrund ihres Widerstands gegen den Nationalsozialismus verfolgt und ermordet wurden.

In der Stadionschule Bielefeld, dem Bielefelder Standort von „Lernort Stadion“, beschäftigen sich Jugendliche seit Ende letzten Jahres im Workshop „Vor dem Ball sind alle gleich!“, der in Kooperation mit dem ZWEITZEUGEN e.V. und Meet a Jew durchgeführt wird, mit Antisemitismus und jüdischem Leben.

Wir haben mit dem Koordinator der Stadionschule Bielefeld, Dominic Ionescu, und Sara Elkmann, Bildungsreferentin des ZWEITZEUGEN e.V., über den neuen Workshop und die Bedeutung von Erinnerungsarbeit – auch im Kontext des Fußballs – gesprochen.

Dominic, warum habt ihr euch dazu entschieden, in der Stadionschule Bielefeld einen Workshop zu den Themen Antisemitismus und jüdisches Leben anzubieten?

Wir haben schon seit dem Start der Stadionschule die Themen Antidiskriminierung und Vielfalt im Programm, wo selbstverständlich auch die Themen Antisemitismus und jüdisches Leben eine Rolle gespielt haben. Wir haben die Pandemie dazu genutzt, unsere Workshops auf den Prüfstand zu stellen und zu überarbeiten. Aufgrund vieler Ereignisse, wie z.B. dem Halle-Attentat oder der Zunahme antisemitischer Verschwörungserzählungen in der Zeit der Pandemie, war für uns klar, dass wir der Erinnerungsarbeit und der Arbeit gegen Antisemitismus mehr Platz einräumen wollen. Zugute kam uns, dass in den letzten Jahren die Qualität an Workshops im Bereich der Arbeit gegen Antisemitismus enorm zugenommen hat. Neben dem ZWEITZEUGEN e.V. und Meet a Jew gibt es auch noch das großartige Projekt „Zusammen1“ von Makkabi Deutschland.

„ Letztlich ermutigen und unterstützen wir die Jugendlichen, sich aktiv gegen Antisemitismus im Heute einzusetzen. Mit diesem Ansatz haben wir bisher schon mehr als 21.000 Kinder und Jugendliche in Deutschland erreicht – in schulischen wie auch außerschulischen Lernorten.“ (Sara Elkmann, Bildungsreferentin ZWEITZEUGEN e.V.)

Sara, du bist als Bildungsreferentin für den ZWEITZEUGEN e.V. tätig. Was genau macht der ZWEITZEUGEN e.V. und was ist euer Ziel?

Wir wünschen uns eine Gesellschaft, in der alle für demokratische Werte und ein offenes Miteinander eintreten und zu Zweitzeug*innen werden. Hierfür setzen wir bei den Jüngsten an. Unser Verein hat bis heute 37 Überlebende der Shoah (des Holocausts) interviewt. Ihre Geschichten geben wir persönlich und nahbar an Kinder und Jugendliche weiter. In unseren Workshops sprechen wir über deren Erlebnisse und Botschaften, geben Raum für Fragen, Dialog und regen vor allem ein Mitfühlen an. Dabei geht es auch darum, die Geschichten der Überlebenden und ihrer Familien nicht in Vergessenheit geraten zu lassen und Antisemitismus in Deutschland auch nach 1945 aufzuzeigen.

Wie kann man sich einen Workshop mit Jugendgruppen vorstellen?

Wir führen in den historischen Kontext der nationalsozialistischen Judenverfolgung ein, bedienen uns dabei an verschiedenen niedrigschwelligen Methoden und ermöglichen das Lernen durch Emotionen anhand einer oder mehrerer (Über-)Lebensgeschichten unserer Zeitzeug*innen. Letztlich ermutigen und unterstützen wir die Jugendlichen, sich aktiv gegen Antisemitismus im Heute einzusetzen. Mit diesem Ansatz haben wir bisher schon mehr als 21.000 Kinder und Jugendliche in Deutschland erreicht – in schulischen wie auch außerschulischen Lernorten. Zu unserer großen Freude auch in mehreren Lernorten in Fußballstadien.

Dominic, wie passen die Themen Erinnerung und Fußball aus deiner Sicht zusammen? Wie wird der Fußball in dem Workshop aufgegriffen?

Erinnerungsarbeit und Fußball passen ziemlich gut zusammen. Der Fußball lebt durch Geschichten über vergangene Erfolge oder Niederlagen, bestimmte Spielszenen oder Stadionbesuche, die man sich immer wieder erzählt. Vergessen darf man aber nicht die Vergangenheit der deutschen Fußballvereine zwischen den Jahren 1933 und 1945 sowie die Verfolgung der jüdischen Mitglieder, aber auch deren Erfolge als Funktionäre oder Spieler. In Bielefeld können wir die Geschichte von Julius Hesse (1875-1944) erzählen, der als erster Vereinsretter in die Geschichte von Arminia Bielefeld eingegangen ist. Der Verein stand schon kurz nach seiner Gründung vor enormen Herausforderungen, die durch Hesses Handeln als Vereinspräsident überwunden werden konnten. Teil dieser Geschichte ist aber auch Hesses Ausgrenzung, Enteignung, Deportation und Ermordung in Theresienstadt. Wir greifen diese Geschichte auf, um eine Verbindung zwischen dem Fußballverein Arminia Bielefeld und der deutschen Geschichte herzustellen. Das hilft uns, um ein komplexes Thema für Jugendliche etwas greifbarer zu machen, weil es eine konkrete lokale Verbindung gibt.

Sara: Die Welt des Fußballs ist wie ein Brennglas der Gesellschaft: Alles, was wir gesamtgesellschaftlich beobachten, finden wir auch dort, so auch Antisemitismus. Deswegen ist es wichtig, dort anzuknüpfen, worüber sich die Jugendlichen begeistern können, wie etwa ihre Idole, ihren Verein und das Fußballstadion als außerschulischen Lernort.

„Unser Workshop zielt darauf ab, ein Bewusstsein für die historischen und aktuellen Auswirkungen von Antisemitismus zu schaffen, denn das ist in der Regel bei den Jugendlichen, die zu uns kommen, noch nicht ausgeprägt. Wir wollen aber auch aktiv Vorurteile aufbrechen und abbauen, indem wir uns mit dem jüdischen Leben in Deutschland befassen.“ (Dominic Ionescu, Koordinator Stadionschule Bielefeld)

Warum ist es wichtig, mit jungen Menschen über die Themen Antisemitismus und jüdisches Leben in Deutschland zu sprechen?

Sara: Antisemitismus ist 1945 nicht Geschichte geworden. Er ist bis heute tief in vielen Teilen der Gesellschaft verankert und kommt fast täglich subtil und auch immer wieder mit tödlichen Folgen zum Vorschein, etwa 2019 in Halle (Saale). Daher ist es unerlässlich, für seine Erscheinungsformen und Auswirkungen in der Arbeit mit Jugendlichen zu sensibilisieren, und das schon so früh und nachhaltig wie möglich. Damit können wir dazu beitragen, dass jüdisches Leben in Deutschland weiter wächst. Es ist uns als Verein, der die NS-Zeit stark in den Fokus rückt, wichtig, die Geschichten unserer Zeitzeug*innen auch nach 1945 bis ins Heute zu erzählen. Zudem können wir mit unserer Arbeit auch über weitere Formen der Ausgrenzung und über gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit – damals wie heute – sprechen. Auch das ist uns bei unserer Arbeit sehr wichtig.

Dominic: Unser Workshop zielt darauf ab, ein Bewusstsein für die historischen und aktuellen Auswirkungen von Antisemitismus zu schaffen, denn das ist in der Regel bei den Jugendlichen, die zu uns kommen, noch nicht ausgeprägt. Wir wollen aber auch aktiv Vorurteile aufbrechen und abbauen, indem wir uns mit dem jüdischen Leben in Deutschland befassen. Der Austausch mit „Meet a Jew“ ermöglicht Begegnungen zwischen jungen Jüd*innen und Workshop-Teilnehmenden, das ist besonders wichtig. Es ist für viele Jugendliche auch der erste Kontakt mit einer jüdischen Person. Wir haben hier also die Möglichkeit in einer kritischen Phase des Erwachsenwerdens, einen wichtigen Impuls zu setzen.

Dominic, kommen die Workshops und Themen bei den Jugendlichen an?

Wir sind im Team extrem froh darüber, dass unsere Workshops sehr gut ankommen. Wir diskutieren viel untereinander und mit anderen Expert*innen, wie eine gelungene Workshopgestaltung aussehen sollte und sich mit der Zeit auch verändern muss. Unser Ziel ist es immer ein Gegenentwurf zum klassischen Unterricht zu sein, denn nur so schafft man es an drei Tagen, komplexe Themen an Jugendliche heranzutragen, die sonst oft nicht so konzentriert am Schulunterricht teilnehmen. Am Ende muss immer eine positive Verbindung zwischen dem Fußballstadion und dem jeweiligen Thema stehen, damit die Teilnehmenden noch in ein paar Jahren über die Themen nachdenken, die wir in der Stadionschule besprochen haben.

Sara, der Fokus des diesjährigen Erinnerungstages liegt auf Frauen im Widerstand. Du sprichst in dem Workshop u.a. über die Geschichte von Erna de Vries (1923-2021). Was zeichnet ihre Geschichte aus und wie haben die Jugendlichen auf die Geschichte von Erna de Vries reagiert?

Erna de Vries war zwar keine Frau im politischen Widerstand gegen den Nationalsozialismus, doch widerstand sie dem NS-Vernichtungs-Apparat mit einer unglaublichen Resilienz und einem ungebrochenen Lebenswillen. Als Halbwaise und einziges Kind ihrer Mutter musste sie sich von dieser schließlich im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau verabschieden. Dabei gab ihr ihre Mutter folgenden Satz mit auf den Weg: „Du wirst überleben und wirst erzählen, was sie mit uns gemacht haben.” Erna de Vries nahm sich diesen Satz ihr Leben lang zu Herzen, gab ihre Erlebnisse an Kinder und Jugendliche, Studierende sowie an den ZWEITZEUGEN e.V. weiter und sagte bei Prozessen gegen NS-Täter aus, so noch 2016 im Auschwitz-Prozess hier in Detmold. Die Jugendlichen sind immer sehr beeindruckt von Frau de Vries‘ Mut und Kraft, vor allem davon, dass sie sich nach 1945 ein neues Leben in Deutschland, im Land der Täter*innen, aufgebaut hat, immer so engagiert blieb, und von der starken Verbindung zwischen ihr und ihrer Mutter, die viele der Jugendlichen nachempfinden können.

Danke für das Interview!

In Bielefeld wird das Stadion bereits seit 2010 dafür genutzt, Jugendlichen in einer besonderen Lernatmosphäre, mit vielfältigen Methoden und auf Augenhöhe politische Bildungsinhalte zu vermitteln. Bereits über 5.000 Schülerinnen und Schüler waren seitdem in der Stadionschule zu Gast und haben sich mit Themen wie Antidiskriminierung, Nachhaltigkeit, Medienkompetenzen und sozialen Kompetenzen auseinandergesetzt.

Mit dem „Erinnerungstag im deutschen Fußball” gedenkt der deutsche Profifußball rund um den 27. Januar der Opfer des Nationalsozialismus. Die DFL Stiftung unterstützt den Erinnerungstag seit vielen Jahren und positioniert sich klar gegen jegliche Form von Diskriminierung und Ausgrenzung.