28.03.2023

28.03.2023

Am 21.03.2023, dem Internationalen Tag gegen Rassismus, fand das zweite digitale Transferfenster der DFL Stiftung zum Thema „Misch Dich ein – Strategien gegen Alltagsrassismus“ statt. Rund 80 Gäste nahmen an der von Anne Chebu moderierten digitalen Talkrunde teil, in der das Motto der diesjährigen „Internationalen Wochen gegen Rassismus“ – „Misch Dich ein“ – im Fokus stand.

Laut der Auftaktstudie zum Nationalen Diskriminierungs- und Rassismusmonitor 2022 haben 22 Prozent der Bevölkerung in Deutschland bereits Rassismus erfahren. 90 Prozent der Deutschen sehen in Rassismus ein Problem im Alltag. Knapp 70 Prozent sind bereit, sich gegen Rassismus zu engagieren.

In der digitalen Talkrunde haben

Einblicke in ihre Arbeit und konkrete Handlungsempfehlungen gegeben, wie sich jede*r im Alltag, speziell im Sport und in den sozialen Medien gegen Rassismus einsetzen kann.

Prof. Dr. Lorenz Narku Laing ging in einem kurzen Impuls zu Beginn des Talks auf das Thema „Rassismus im Sport“ ein. Dabei wies er darauf hin, dass Rassismus im Sport nicht von allein verschwinden werde, sondern alle gemeinsam etwas dagegen unternehmen müssen. Rassistische Diskriminierungen führten oftmals dazu, dass sich Personen vom Sport abwenden: „Rassismus kann Menschen davon abhalten, am Sport teilzuhaben.“

Im weiteren Verlauf der Veranstaltung gaben die drei Protagonist*innen Tipps und Empfehlungen, wie jede*r sich einbringen an, um Rassismus zu stoppen.

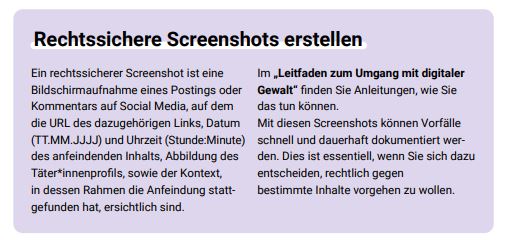

Quelle: Hate Aid, Engagiert trotz Hass. Handlungsmöglichkeiten bei digitaler Gewalt auf kommunaler Ebene, S. 12 (https://hateaid.org/wp-content/uploads/2023/01/HateAid-Krisenplan_digital.pdf)